鍋割山といえば「鍋焼きうどん」。

山頂でいただくアツアツのうどんは格別です。

今回はこの「鍋焼きうどん」が目当てではありませんが、鍋割山を目指してみました。

鍋割山は過去に何度か行ったことがある山です。

これまでの鍋割山は、表丹沢や主脈縦走の途中に通過するだけの山でした。

今回はこの山のみを見つめてみたく、南から登り、西から下山する周回コースにて、この山の持つ魅力を肌で感じて来ました。

この山を目指す人の多くは大倉から入山し、大倉尾根、もしくは二俣を経ての周回コースです。

今回は皆さんとは異なる登山口、「寄(やどりき)」標高288mより出発です。

バス停には人影すらありません。 駐車場もガラガラです。

民家を抜け、茶畑に突入。 畑には一面霜が降りています。

原生林の中をひたすら登って行きます。 山道は一面落ち葉の絨毯。

原生林が終わり、杉林の中へ。 その先の林道を渡り、再び山道が続きます。

合掌! その先は支脈尾根道。

視界が開け、櫟(くぬぎ)山、標高810m。

三ノ塔方面。

秦野方面。

木々の間に富士。

更に進んで堀山、標高908mに到着。

堀山の北側斜面の先に鍋割山のピーク。

更に尾根道を進み、「後沢乗越」という大倉から二俣を経てここに至る分岐に到着。

いました! 予想通り、すごい人です。 大倉から登って来た人たちです。

ここまでの静けさが嘘のように賑やかになりました。

標高1000m地点を越えました。

再び合掌! 霜が解けてぬかるんだ尾根道を進みます。

尾根の途中から檜洞丸。

南アルプス。

富士。

富士拡大。

更に進んで山頂直下。

再び富士。 間もなく雲に覆われてしまいそうです。

箱根方面。 その山容は雲の中。

山頂、標高1272mに到着。 すごい人です。 皆さん鍋焼きうどんを食べてます。

鍋割山荘は鍋焼きうどん待ちの人々。 そんな混雑風景を横目に見つつ通過です。

ここから今回の主目的、雨山峠を経て、寄に至るルートへ突入です。

鍋割山の西側斜面を急下降。 人がほとんどいない静かな山道です。

鍋割峠に到着。 高難度であるコイル沢ルートの入口が見えますが、向かわず通過です。

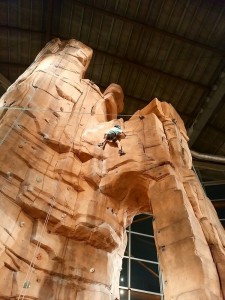

ここからヤセ尾根にクサリの連続です。

長いクサリ場です。

人が居ました。 ヤセ尾根通過中です。

更にクサリにヤセ尾根は続きます。 以前このルートを歩いた時は春でした。

このクサリ場に咲いた満開のミツバツツジがあったのを記憶しています。

雨山峠に到着。 小休止です。 そしてここから沢沿いコースに突入です。

人の踏み跡を頼りに出発。 このルートは崩壊が現在進行形です。

大雨の度に崩壊が進行する谷。 昔のルートは完全に失われています。

ルートは谷底の枯れ沢を這いつくばる様に続きます。

そんなルートを進んだ先にワイヤーに吊られた道標。 増水した水に流されないように吊られているんですね。

すごい・・

雨が降った時の通行は不可能、というか自殺行為のルートです。

このルートはいずれ山地図から消されてしまうのかもしれませんね。

一旦斜面の中腹に上がり、そしてまた別の谷に下って、更に枯れ沢道は続きます。

谷の斜度が少し緩やかになってきました。

自然環境に消されてはまた作り直している谷斜面途中の山道です。

更に進んで、鍋割峠へ通ずるコイル沢ルート分岐に到着。 コイル沢方向は「危」と書いてあります。

釜揚平の先の大崩壊地。

やがて枯れ沢は終わり、砂防ダムが連続。 ここも崩壊は現在進行形です。

砂防ダムには、上流から勢いよく転がってきた岩が傷つけていった痕跡が・・ 水の力恐るべし・・

沢を対岸に渡ってはまた戻るというジグザグなルートが続き、登山口に到着です。

これにて今回の旅は終了です。

鍋割山の鍋焼きうどんは1時間~1時間半待ちらしいです。

そんな鍋焼きうどんを食しながら山頂でほのぼのするのも楽しい旅ですが、雨山峠ルートのスリル満点な旅もおススメです。

でも雨天や荒天時は絶対に選択してはいけないルートです。

崩落、落石、滑落、増水など、危険満載なルートであること間違いなしです。

今回の旅は山、自然の恐ろしさを肌で感じることが出来ました。

そして状況に応じたルートファインディングの重要性を改めて考えさせられました。

生死の境は状況判断です。

無理して進んだ先に死あり、戻る勇気に生ありということですね。

山で起きる全て事は自己責任だということです。

そんな危機管理を抱き、そして更なる経験や知識の深度化を図るためにも、引き続き行動あるのみです!